L'affaire des français ''disparus'' en Algérie

Le 19 mars 1962, l'Algérie, traumatisée par huit années d'une guerre cruelle dont la dernière n'a pas été la moins dure, apprend la proclamation d'un cessez-le-feu.

Les opérations que le gouvernement français mène contre le FLN prennent fin.

La guerre d'Algérie s'achève dans le chaos.

De son côté, le FLN est entré, depuis le 17 avril, dans un cycle de représailles sur fond de lutte pour la prise du pouvoir.

Un des épisodes les moins connus en est l'enlèvement de plusieurs milliers de Français d'Algérie dans l'indifférence de l'opinion publique de l'époque.

/

Une purification ethnique

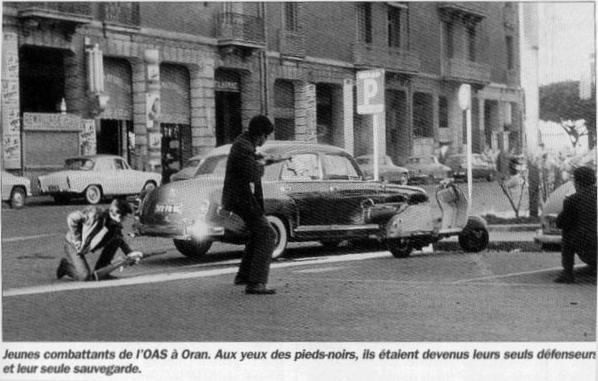

Au lendemain des accords d'Évian, le gouvernement français et le FLN se sont rapprochés. Tous deux sont unis par une hostilité commune à l'Armée secrète qui les porte à vouloir casser le soutien qu'elle reçoit de la masse européenne

Démoraliser cette population devient un objectif de la stratégie anti-OAS. Dans ce domaine, le FLN estime que le gouvernement français n'est pas assez pugnace. Une vague massive d'enlèvements d'Européens se déclenche le 17 avril 1962 . Elle touche simultanément l'Oranie, la Mitidja et la région algéroise, ce qui porte à penser qu'elle répond à un mot d'ordre concerté.

Ces enlèvements frappent très rapidement des centaines de personnes. Ils sont l'oeuvre de commandos du FLN fortement retranchés dans les quartiers musulmans d'Alger, d'Oran et des agglomérations de l'intérieur où l'armée française a reçu l'ordre de ne plus patrouiller.

La Zone autonome d'Alger est dirigée par Si Azzedine (Rabah Zerari). C'est sous sa direction que la pratique des enlèvements a débutée à Alger. Elle s'explique par le souci de ne pas porter atteinte aux accords du 19 mars. En usant de rapts, la Zone autonome évite d'utiliser les armes ; le cessez-le-feu est techniquement intact.

Si Azzedine a clairement revendiqué sa responsabilité : « L'exode massif des pieds-noirs est aussi la conséquence des enlèvements perpétrés par des groupes de la Zone autonome».

En effet, la psychose que répandent ces kidnappings est énorme. En faisant disparaître des Européens, on terrorise la population « pied-noir », on accentue son exode. C'est à la limite des quartiers européens et musulmans, dans ces zones où les deux populations se touchent qu'ont lieu la grande majorité des rapts.

Ce sont les petites gens des faubourgs qui sont enlevés

La direction centrale du FLN porte la responsabilité de tout cela. A-t-elle voulu que les choses aillent aussi loin ? Il est vrai que les enlèvements une fois lancés, des dérives se produisirent. Elles étaient dues, en partie, à l'anarchie régnante, fruit amer de l'exercice du pouvoir par un Exécutif provisoire privé de moyens et largement dépassé.

Des centaines de pieds noirs sont 'portés disparus'

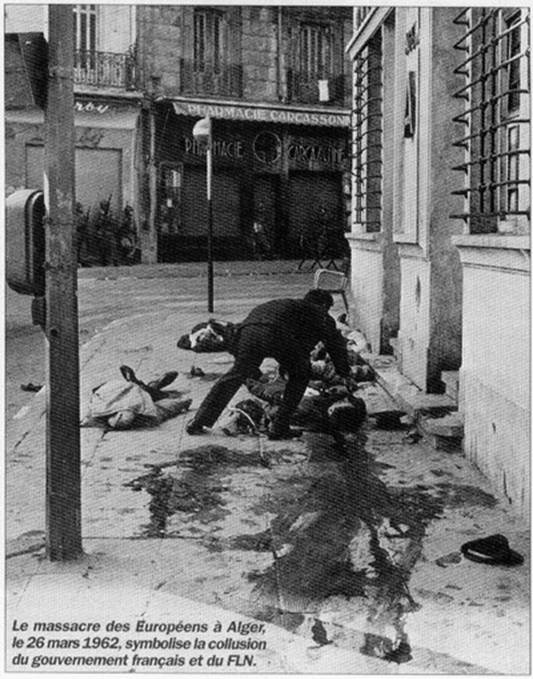

L'indépendance proclamée le 2 juillet, le conflit algérien avait pris fin, mais la mécanique mise en route précédemment allait continuer à fonctionner selon sa logique propre. L'Algérois n'était pas seul touché, et le 5 juillet 1962 s'ouvrit par un massacre à Oran. Dans cette grande cité portuaire de l'Ouest algérien où les combats entre l'OAS, la gendarmerie et le FLN avaient été très violents, l'autorité française avait passé le relais à une administration algérienne fantomatique. Les troupes françaises comptaient environ 14 000 hommes, commandés par le général Katz. Elles restaient repliées dans leurs casernes.

Au matin du 5, d'immenses cortèges se forment dans la partie musulmane de la ville pour gagner le centre et y célébrer l'indépendance .

Selon de multiples témoignages, l'atmosphère est joyeuse mais certains manifestants sont armés. Vers 11 heures, les grandes avenues sont noires de monde. Dans des conditions demeurées obscures, une fusillade éclate. L'organisation du FLN d'Oran mit en cause des groupes de tueurs musulmans, opérant dans les faubourgs de Petit Lac, de Victor Hugo et de Lamur. Elle en fit d'ailleurs fusiller un certain nombre, a-t-on dit.

Après la fusillade, des groupes d'hommes armés, les uns en uniforme, les autres en civil, se mettent à tirer sur tous les Européens qu'ils rencontrent. Les immeubles, fenêtres et portes cochères sont longuement mitraillés. Des bâtiments sont envahis, ainsi que des bureaux et des commerces, les « pieds-noirs » qui s'y trouvent sont abattus ou arrêtés. Des gens interpellés sont conduits au commissariat central aux mains du FLN. Les témoignages varient sur le sort qui leur est réservé ; certains disent avoir été battus, d'autres bien traités.

En revanche, d'autres Européens sont conduits au stade municipal ou au Parc des Expositions, voire directement dans les quartiers arabes. La plupart n'en reviendront pas.

Certaines relations soulignent également que des musulmans sont intervenus dans différentes circonstances pour protéger des Européens. Presque tous les témoignages dont on dispose font état d'un nombre élevé de victimes européennes. Ils font apparaître, en outre, la carence de l'armée française qui n'est intervenue que tardivement, à partir de 15 heures, alors que le massacre avait débuté à 11 h 30. Diverses personnes font état de l'intervention de soldats français avant cette heure-là, mais il s'est agi d'interventions ponctuelles pour sauver des civils, et uniquement à proximité des cantonnements militaires. La majorité des survivants dénoncent le retard des secours militaires et le fait que le massacre s'est déroulé sans obstacles, assez tard dans l'après-midi.

Certains évalueront à 1 500 ou 2 000 les chiffres des « pieds-noirs » disparus ce jour-là, mais on manque d'éléments d'appréciation.

Le Dr Alquié, ex-adjoint au maire d'Oran, présent dans la ville, déclara dans Le Monde en 1972 qu'il avait reçu le lendemain 500 demandes de recherche. Une autre indication est celle du consul général, Jean Herly qui a déclaré avoir reçu 440 plaintes dont 150 concernant des enlèvements. Lors d'une intervention de l'historien algérien Fouad Soufi à un colloque tenu à l'université de Jussieu le 16 novembre 2002, celui-ci a fait allusion à 235 corps retrouvés à Oran, au Petit Lac et au cimetière de Tamasouët, de victimes de cette journée.

À Alger, à la fin de juillet le FLN a dissous la Zone autonome et confié la ville aux troupes de la wilaya 4. Celles-ci ne feront cependant que prendre le relais des hommes de Si Azzedine : occupations d'appartements, enlèvements se poursuivent.

Ce n'est qu'après la prise en main de l'Algérie par Ben Bella et le colonel Boumediene, alors unis, que l'ordre, lentement, reviendra. Il s'agit d'un ordre de fer, imposé sans mollesse, d'abord en Oranie, après les exactions du 5 juillet. Il s'étendra ensuite à l'Algérois et à la capitale au terme d'un assez long conflit avec la wilaya 4. Les enlèvements cessent alors.

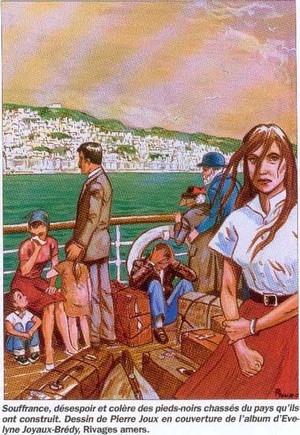

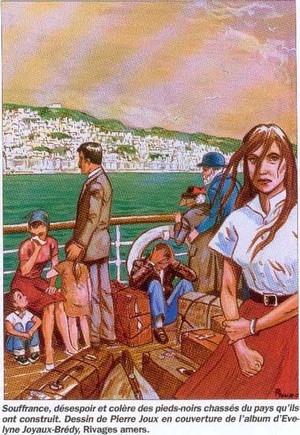

Quand survient ce dénouement à l'automne, il est trop tard pour le maintien des Européens. La plupart sont partis, chassés par l’insécurité . Ils seront vite réduits à 100 000 personnes alors qu'ils étaient encore 300 000 en juillet. Leur nombre déclinera encore l'année suivante.

Ben Bella a plusieurs fois réclamé que cessent les désordres et imposé que soient libérés une partie des disparus. On restera néanmoins sans nouvelles des victimes dans la majorité des cas recensés. Le secrétaire d'État aux Affaires algériennes, Jean de Broglie a évalué officiellement à 3 018 le nombre des enlevés mais quelque 1 700 « pieds-noirs », restent à ce jour portés disparus. Les chiffres du secrétariat d'État pourraient être inférieurs à la réalité car beaucoup de familles ne déposèrent ni plainte, ni dossier par manque de confiance envers les autorités françaises et algériennes. 1 700 disparus représentent de toute manière un chiffre important. Si de telles pertes frappaient les 60 millions d'habitants de la France actuelle, elles s'élèveraient proportionnellement à plus de 90 000 disparus.

L'abstention des autorités françaises

La question des enlèvements d'Européens fut abordée le 23 mai 1962 au Comité des Affaires algériennes (que dirigeait Louis Joxe avec les responsables du maintien de l'ordre et sous la présidence du général De Gaulle). Les autorités disposaient d'informations très solides sur ce sujet, grâce au 2e Bureau. Des lettres du général de Menditte et du préfet de Police, Vitalis Gros, ne laissaient aucun doute sur l'ampleur du phénomène et le sort dramatique des personnes touchées.

Georges Pompidou conseilla la prudence et l'autorité française n'envisagea pas de faire pénétrer ses forces dans les sanctuaires nationalistes. La crainte d'un nouveau départ de la guerre d'Algérie, l'emporta.

Bernard Tricot, le conseiller d'État chargé de l'exécution en Algérie de la politique voulue par le général De Gaulle, nous indiqua lors d'un entretien que la lutte contre les enlèvements était un travail de police, auquel l'armée française était mal préparée. Il oubliait que des directives très restrictives avaient été données à celle-ci qui limitaient ses possibilités d'action . La lutte contre l'OAS demeurait la priorité absolue du gouvernement.

Or, ceci posait un immense problème. En effet, en déclenchant, le 17 avril, une vague d'enlèvements sans précédent, le FLN avait mis Paris dans une position délicate. Il n'y avait pas de violation du cessez-le-feu stricto sensu, puisque le feu n'était pas ouvert. Néanmoins, des centaines de citoyens français disparaissaient (ils seraient bientôt des milliers) au mépris de l'esprit des accords et des obligations qu'avait l'État de protéger ces nationaux.

Le FLN continuait donc de pratiquer le terrorisme malgré Évian.

À Tunis, il se garda de désavouer les enlèvements avant l'indépendance (mis à part quelques discrètes déclarations de Saad Dahlab le 11 mai en Suisse et celle de Si Bakhti à Oran, qui ne furent d'ailleurs suivies d'aucun effet).

La partie française pouvait lancer une mise en garde solennelle, sans aller jusqu'à la rupture et tout en maintenant l'esprit d'Évian, essentiel à ses yeux. Elle ne le fit pas. Il se passa alors ce qui se passerait chaque fois que les Algériens violeraient les accords, le gouvernement choisit de faire le gros dos

Coopération gouvernementale avec le FLN contre l'OAS

Une mission de la police judiciaire dirigée par Michel Hacq et travaillant de concert avec la gendarmerie du capitaine Lacoste était chargée de la lutte contre l'OAS. On l'appelait la Mission C. Les archives de l'armée française nous apprennent que des agents de liaison de SiAzzedine assuraient une collaboration suivie entre ces policiers et le FLN. Ce dernier fournissait en particulier une masse de renseignements très importants aux responsables de la lutte contre l'OAS. L'indication que certains enlèvements aient pu être perpétrés par la Mission C, elle-même, voire à sa demande, figure également dans certaines archives

Le préfet d'Alger, Vitalis Cros, ne cache pas dans son livre Le Temps de la violence (Presses de la Cité) qu'il participait à des réunions quotidiennes avec un responsable du FLN, Omar Oussedik pour le maintien de l'ordre à Alger. Il ne pouvait ignorer que celui-ci était un des responsables des rapts.

C'est ce même Oussedik qui participa à une séance de travail avec des fonctionnaires français et des membres de l'Exécutif provisoire. La presse française s'en fit l'écho dès le 22 mai 1962. Un plan d'action anti-OAS fut mis au point en commun. La situation était alors plus tragique que jamais.

L'attentat commis le 2 mai par l'OAS sur le port d'Alger avait fait près de 60 morts chez les dockers musulmans. Le FLN avait rompu le cessez-le-feu dans la journée du 14 et mitraillé des cafés européens dans Alger

Une décision des plus funestes fut alors prise lors de la réunion précitée : les ATO (police auxiliaire temporaire occasionnelle), furent autorisés à pénétrer dans les quartiers européens d'Alger Or, ces hommes étaient intégralement choisis par le FLN. Ils ne pouvaient se livrer en zone européenne qu'à des fusillades aveugles et à des enlèvements. Ce qu'ils firent.

Après l'indépendance, les rapts ayant continué, on vit Louis Joxe responsable des Affaires algériennes minimiser constamment le problème des disparus. Ainsi, au conseil des ministres du 18 juillet 1962, tenu donc moins de deux semaines après les massacres d'Oran, il n'hésita pas à parler de quelques « dizaines » d’enlèvements. Il faut dire qu'il fut conforté dans cette attitude par le général De Gaulle en personne qui déclara, quant à lui : «Pour la France, à part quelques enlèvements, les choses se passent à peu près convenablement.

Le problème s'étant ensuite considérablement aggravé, au point de ne plus pouvoir être camouflé, les autorités françaises et le gouvernement français firent appel à la Croix-Rouge. Mais le CICR n'ayant pu enquêter dans les camps de l'armée algérienne, sa mission fut inefficace.

Compte tenu de l'ampleur du drame, le gouvernement français ne fit rien de ce qu'il aurait pu faire pour retrouver les personnes enlevées. Il argua toujours en effet de la souveraineté algérienne, pour se défausser de ses responsabilités.

Jean Monneret

Crédit:La Revue Nouvelle Histoire n°8 de septembre octobre 2003

88 rue des Termes 75017 Paris

Tél.: 01 40 54 01 70

*Docteur en histoire, Jean Monneret a eu un accès exceptionnellement large aux archives de l'époque. Il est notamment l'auteur de La Phase finale de la guerre d'Algérie, L'Harmattan, Paris, 2000.

L'objectivité impose de dire néanmoins que certains agents consulaires, notamment M.Jean Herly, déployèrent une considérable activité sur place pour tenter de sauver leurs compatriotes.